AI技術を駆使して印字不良検査の未来を切り拓く!KTECが取り組む最新の技術とは?

開発4部 髙橋良岳、山口高志

「もっと楽しく。もっと面白く。あくなき探究心で。」をパーパスに掲げているKDDIテクノロジー(社内ではKTEC(ケーテック)の愛称)。

KTECでは最新のAI技術を用いて、製品パッケージや取扱説明書などの〝印字〟に関する検査に活用される印字不良検査アプリを開発。

今回は、その開発に携わった髙橋さんと山口さんに、経緯とKTECが取り組むAI開発技術について語ってもらいました。

◇自己紹介をお願いします。

髙橋:開発4部の髙橋良岳(たかはしよしたけ)です。画像処理AIを使い異常を検知するシステム、いわゆる印字不良検査アプリのパッケージ開発を主に担当しています。前職でも画像処理AIの開発やPoCなどに携わり、2022年にKTECへ入社した後は、現在の業務に至るまで、製造業様向けの小規模な個別のシステムソリューションなどに関わっていました。

開発4部 髙橋良岳さん

山口:同じく開発4部の山口高志(やまぐちたかし)です。新卒入社し、配属当初は髙橋と一緒に印字不良検査アプリの開発に携わり、その後はAIを使用した際に不良検査で精度がどれくらい出るのかという“フィジビリティ検証”で経験を積んできました。現在は、お客様からいただいた課題を解決するためのソリューションの提案と見積書の作成に関わるPM(プロジェクトマネージャー)業務を担当しています。

開発4部 山口高志さん

■プロジェクトマネージャーからAI開発、顧客との打ち合わせまで幅広い業務に携わることができるKTEC

◇現在、具体的にAI開発のどのような業務に携わっていますか?

髙橋:PMから開発まで、幅広く携わっています。

初めはPMとして関わっていましたが、現在は実際の開発まで行っています。今後はPMとして全体のクオリティを高めていきたいので、開発に関しては少しずつメンバーやパートナーにも任せていくつもりです。

また、基本的には事業推進部という営業部隊がお客様のヒアリングを行っているのですが、私も技術者の目線で打ち合わせに参加することがあります。

山口:私は、お客様から話をいただいた際に、簡単なAIのモデルでテストした結果をレポートにまとめ、お客様へ説明するところから入らせてもらっています。実際に提案した形で進めたいということになった場合は、システム全体の構成を練ったり、見積もりを作ったり、打ち合わせをしたりという段階へ移ります。

先ほど髙橋から話に出た事業推進部にフロントには立ってもらいますが、資料作成や説明には開発側が入るケースが多いです。そういった背景もあり、幅広く担当する形で業務に携わっています。

■外観検査の自動化でコスト削減へ。AIを活用した印字不良検査アプリ開発の経緯

◇印字不良検査アプリとは、どういう技術なのでしょうか?

髙橋:製品パッケージや取扱説明書などの“印字”に関する検査において、通常、不良を検出したいときには、AIに「ここが不良だ」と教え込むやり方が多いのですが、弊社が開発したAIは不良がない良品を学習させ、検査時に不良を検出するものになっています。

不良を教え込む場合は大量のデータが必要になりますが、良品は数枚あれば済むところがメリット。また、そもそも不良が大量に集まらない場合もあるので、その点がお客様に喜んでいただけているところだと思います。

◇開発に至った経緯を教えてください。

髙橋:私が入社する前の2021年より、外観検査の自動化という課題には取り組んでいたと聞いています。お客様からは「人手不足なので検査を自動化したい」「品質の統一をはかりたい」などの要望が届いていました。それらが共通したものだったので、パッケージ化してしまえばコスト削減にもなるのでは?という経緯から開発に至りました。

課題解決のためにあるAIのモデルを使ったところ、性能が良く、職人技や専門知識がなくても行えそうだと感じたので、製品にするのはどうかという思いから開発を始めました。

◇開発はどのような体制で行われたのですか?

髙橋:開発当初は、私が主にPMの役割を担っていました。最近は開発は落ち着いたものの、改善したいところが出てきている状態で、全体で3〜4名ほどが携わっています。期間については、現在は一応フェーズ4にあたるところで、実装が終わりテストの段階に入っています。

■開発の途中で立ちはだかる壁。でも地道にコツコツ進めたことで乗り越えることができた

◇印字不良検査アプリを開発する上で苦労した点はありますか?

髙橋:検査をする際に画像を使用するのですが、サイズについて考えていなかったことで苦労しました。

当初、フィジビリティ検証もベンダーさんにお願いしていたのですが、いざ自分の環境で動かしてみると動かない。というのも、想定以上に画像サイズが大きく、メモリを消費していたのです。ただ、ソースコード解析や論文を読むことで工夫によって削減できることが分かり、何とか問題は解決できました。

しかし、さらに大きい画像が来たことで、第二の壁にぶつかりました。ただ、それもソースコードの解析をしたことでアイデアを閃き、乗り越えることができました。

AIに限らずこういった障壁は何にでもつきもので、それを解決するのが技術者の仕事なので、特別なことをやっている意識はありませんでした。ですが、こういった地道な作業は皆がやりたがらない作業なので、そこをコツコツ進めてきたのは頑張ったところかなと思います。

◇リリース後、内外からどういった反響がありましたか?

髙橋:大手印刷メーカーや製品メーカーを始めとしたさまざまな企業に導入いただいていますが、アプリ上でその場ですぐに学習でき、数分、早ければ数秒で完了する点は好評いただいています。検出精度も評価いただけている部分かと思います。

また、社内では事業推進部の方に好評いただき、かなり宣伝をしてくれています。私は開発側かつパッケージ化するのは初めてだったので、物を売るという大変さを実感中です。各所の方に協力いただきながらより拡販していこうという流れになっており、とても感謝しています。

◇山口さんは、AI開発に関わったことで学んだことはありますか?

山口:技術的な部分はもちろん学ばせていただきましたが、機能を実装することで自分の自信にも繋がった気がします。また、当初お願いしていたベンダーさんとのやり取りのフロントに立たせてもらったり、テスト仕様書の作成を任せてもらったりと、幅広く勉強させてもらったことで今があると感じています。

◇AI技術は今後、どのように進化していくと考えていますか?

山口:「何かを解決したい」に対するアイデアを実装する幅と楽さが広がっていくとは思います。

髙橋:「AIによってプログラマーもいらなくなるのでは?」という話がありますが、AIを作っていく立場から見て、当面そうはならないのではと感じています。AIが浸透していくに従い「AIなのかな?人なのかな?」を気にしなくなるレベルになり、身近なものになっていく未来を想像しています。

■少数精鋭、年次に関わらず何でもやらせてもらえる環境がKTECの良いところ

◇KTECならではの仕事のやりがいはどんなところですか?

山口:良くも悪くも少数精鋭なので、年次が低くても何でもやらせてもらえる環境です。お客様とのやり取りから仕様設計、要件定義、開発テストの前段階までチャレンジできるのはとてもやりがいを感じられますし、良い点だと思います。

髙橋:自由にやらせてもらえるのはKTECのいいところですよね。

◇お二人の今後の目標を教えてください。

山口:まさしく今の環境がマッチしていて、一人である程度全部できるようになっておきたいという思いがあります。何か一つに特化するよりも、課題発見からソリューション提案、開発までを一気通貫で行える人になりたいです。それに加え、趣味でもあるAIに関わっていきたいという2つの思いがあります。

髙橋:私は、印字不良検査アプリの売り上げを伸ばすことが直近の目標です。そして、引き続きAIを突き詰めていくのと同時に、PMから実際に手を動かすところまで幅広く関わる業務を続けていきたいなと思っています。

また、会社の方針として採用を増やしているかと思います。人材を増やし、体制を強化していくことにも取り組みたいです。

◇最後に、KTECへの応募を考えている方にメッセージをお願いします。

山口:ご本人はとても謙遜されていますが、髙橋さんの技術力が本当にすごくて。各所から「どうしてもっと売り出さないの?」と言われるくらいに、社内からの反響も大きいです。そんな方と一緒に仕事ができるというのは魅力だと思います。

髙橋:いろいろなことにチャレンジできる会社です。自分次第で自由に働かせてもらえる環境なので、さまざまな経験を積んでいけると思います。ぜひ一緒に仕事をしてくれる仲間に来てもらえるとありがたいです。

◇最先端の技術にも触れられるKTECの環境の中で、コツコツと探究心を持ってAI開発を進めパッケージ化を実現。お客様から高い評価を得られているプロダクトだということがとても理解できました!髙橋さん、山口さん、ありがとうございました!

あなたへのおすすめ

-

会社紹介

若手社員を積極的に海外視察に派遣するKTECの狙いと、若手社員の本音とは?

-

会社紹介

カーボンニュートラル、BCP対策、金沢マラソンボランティアなどKTECのサステナビリティ活動が目指す持続可能な社会のカタチとは?

-

会社紹介

AI技術を駆使して印字不良検査の未来を切り拓く!KTECが取り組む最新の技術とは?

-

会社紹介

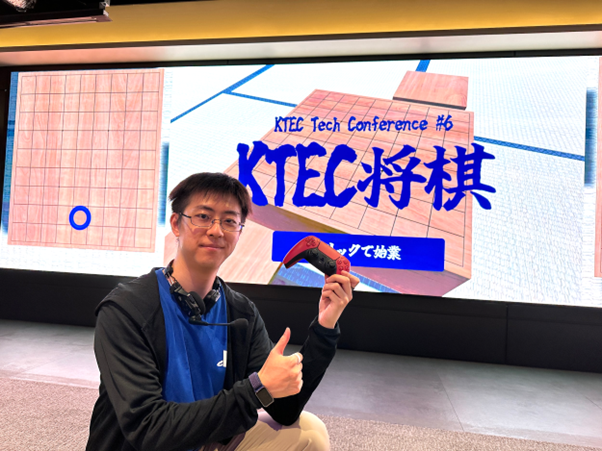

盛り上がりを見せた“KTEC将棋”開発者へのインタビュー!「KTEC Tech Conference #6」レポート

-

会社紹介

【中途入社社員座談会:後編】KTECエンジニアが語る、多彩な技術への挑戦と成長のリアルストーリー

-

会社紹介

【中途入社社員座談会:前編】KTECエンジニアが語る、多彩な技術への挑戦と成長のリアルストーリー

KTEC TIMES

KDDIテクノロジーに

興味を持ってくださった方へ